北京市科学技术研究院(以下简称“市科研院”)是北京市人民政府直属的综合性科研机构,地处北京中关村科学城,位于中关村国家自主创新示范区的核心区。落实创新驱动发展战略,全面深度融入北京国际科技创新中心建设,服务新时代首都发展,肩负重大的职责使命。

第一章 总 则

第一条 为创新管理机制、健全现代院所制度、提升科技创新能力,根据《中华人民共和国科学技术进步法》《北京市促进科技成果转化条例》《北京市科学技术普及条例》等科技政策法规及深化改革有关要求,结合本院实际,制定本章程。

第二条 北京市科学技术研究院是北京市人民政府直属综合性科研机构,成立于1984年,简称市科研院,英文名称为Beijing Academy of Science and Technology(英文缩写BJAST)。市科研院开办资金5000万元,出资人为北京市人民政府。住所为北京市海淀区西三环北路27号,登记机关为北京市事业单位登记管理局。院长为拟任法定代表人的人选,经事业单位登记管理机关依法核准后生效。

发布时间:2025年04月14日 09:48

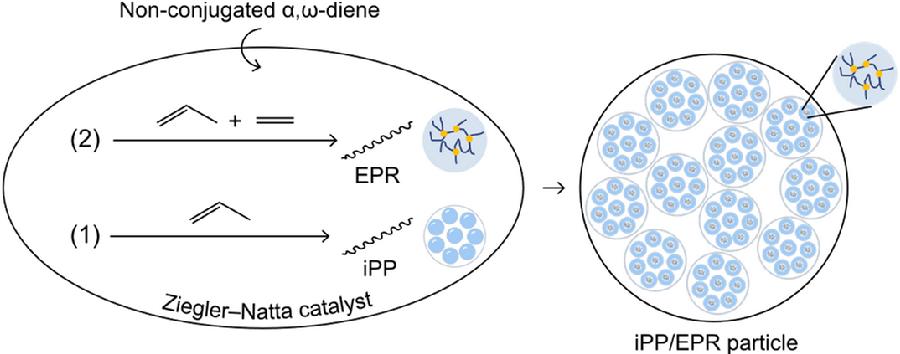

图1.支化交联聚丙烯多相共聚物的制备示意图

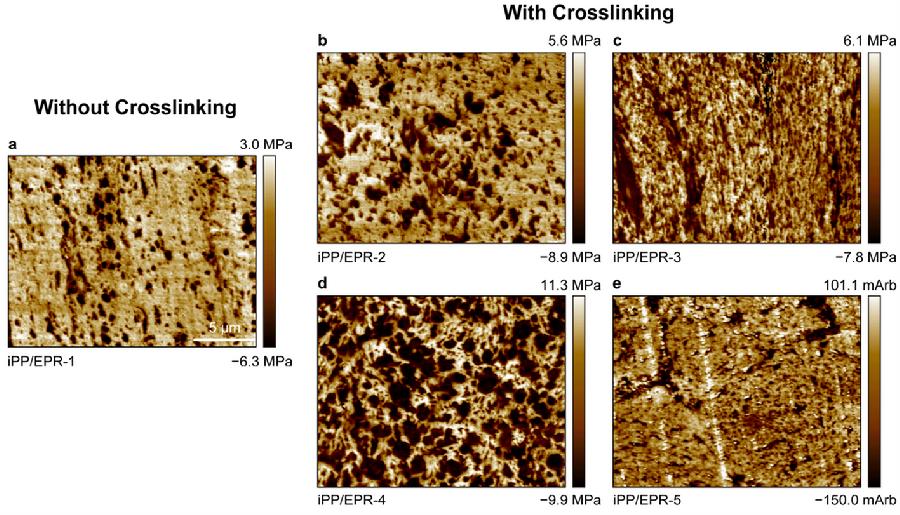

图2.支化交联和非支化交联聚丙烯多相共聚物的内部形貌AFM照片

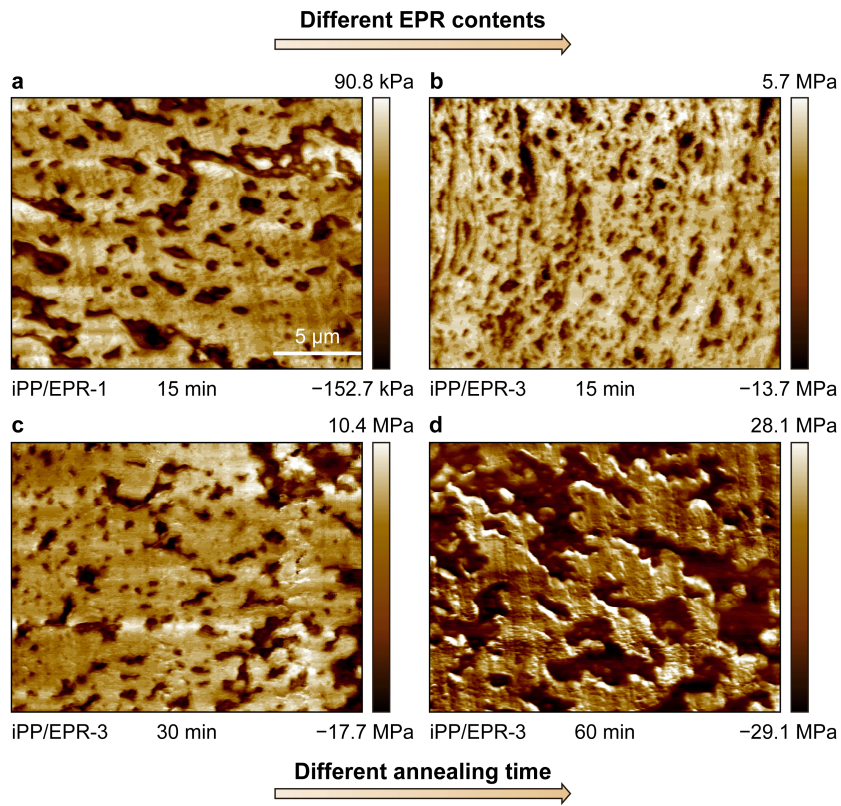

图3.支化交联聚丙烯多相共聚物合金在不同EPR含量 (a, b) 和不同退火时间 (c, d) 的相结构演化AFM照片

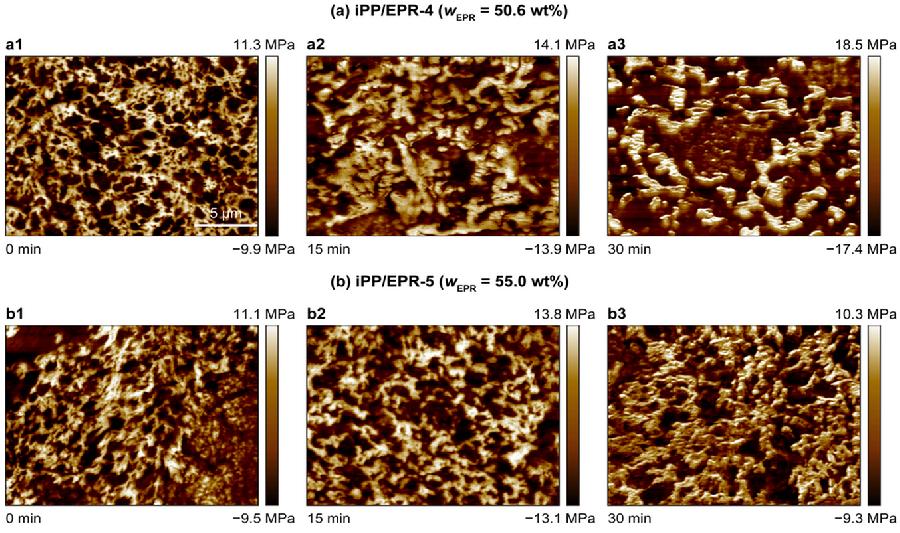

图4.高橡胶相含量支化交联聚丙烯多相共聚物在加工过程中的相结构演化AFM 照片

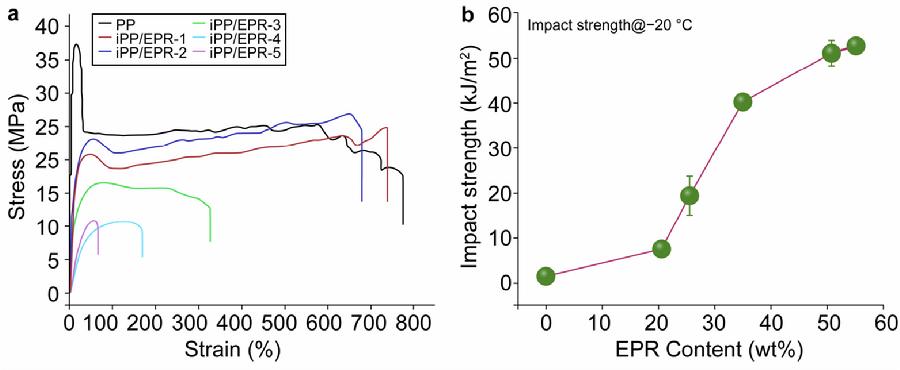

图5.聚丙烯和支化交联聚丙烯多相共聚物的力学应力-应变和低温抗冲击强度(T = −20 ℃)变化曲线

随着聚烯烃高端化及高附加值产品的开发,聚丙烯多相共聚物中橡胶相含量的提高、结构与性能的内在关系及可控调节,成为当前制约聚丙烯多相共聚物工业化生产及其应用的瓶颈。国内外现有装置中,90%以上使用Ziegler-Natta催化剂通过配位聚合生产聚烯烃产品,但由于高含量的橡胶相会在聚合中发生分子链的迁移,流出至聚合物表面,造成粘釜等严重的生产事故,因此,聚丙烯及其多相共聚物产品中橡胶相含量很难达到40wt%。同时聚合物的相结构及尺寸在熔融挤出、注塑等加工过程中不稳定,严重制约产品性能分布、低温韧性等关键力学性能的可调控性,最终影响产品在汽车、航空及建筑材料等领域的应用。

北科院新材料与先进制造研究所研究团队依托国家自然科学基金青年科学基金项目,通过引入非共轭α,ω-二烯,反应釜内使乙烯丙烯共聚时发生同步交联,制备了一系列支化/交联聚丙烯多相共聚物(iPP/EPR),并调控了其相结构与力学性能。研究团队经过不断地探索及结构与性能系统研究,在反应釜内同步交联构筑支化/交联结构,制备了一系列高EPR含量的iPP/EPR釜内合金,开展了聚丙烯多相共聚物的实验室和小试实验,橡胶相含量可达50wt%及以上。在共聚过程中引入非共轭二烯,乙烯-丙烯中无规共聚物链在共聚过程中进行交联,EPR在支化/交联iPP/EPR中以纳米到几微米的尺寸分散,并通过调控材料的加工条件,使聚丙烯多相共聚物的相形态从海岛状态演化为双连续的相结构。均匀分散的EPR及其形成的相结构,可有效地限制反应器内iPP/EPR合金的宏观相分离,这样既可避免釜内的粘连、堵塞问题,还可有效提高橡胶相的含量、橡胶相的均匀性及材料的宏观性能。

研究团队一方面构筑了聚合物链的支化/交联结构,调节聚丙烯多相共聚物粒子的多尺度多层次结构,另一方面从热处理、剪切及其共同作用方面调控了新型支化/交联聚丙烯多相共聚物中相结构、相稳定性、凝聚态相分离行为,以及材料的黏弹性及力学性能等。通过对聚丙烯多相共聚物的相结构调控,优化了材料的宏观力学性能,并探讨了支化/交联结构的构筑对材料力学性能的影响规律及机制,揭示了其内在结构与性能关系,为聚丙烯多相共聚物在实际生产和应用提供实验和理论依据。相关研究工作得到了合作单位中国科学院化学研究所的大力支持。

依托该项目,目前已申请国家发明专利2项,发表高水平论文6篇。下一步将开展高橡胶相含量聚丙烯多相共聚物凝聚态结晶行为及其抗蠕变等性能研究,以期为高橡胶相含量聚丙烯多相共聚物的放大试验及其加工成型应用提供指导。

(赵松美 文/图)