北京市科学技术研究院(以下简称“市科研院”)是北京市人民政府直属的综合性科研机构,地处北京中关村科学城,位于中关村国家自主创新示范区的核心区。落实创新驱动发展战略,全面深度融入北京国际科技创新中心建设,服务新时代首都发展,肩负重大的职责使命。

第一章 总 则

第一条 为创新管理机制、健全现代院所制度、提升科技创新能力,根据《中华人民共和国科学技术进步法》《北京市促进科技成果转化条例》《北京市科学技术普及条例》等科技政策法规及深化改革有关要求,结合本院实际,制定本章程。

第二条 北京市科学技术研究院是北京市人民政府直属综合性科研机构,成立于1984年,简称市科研院,英文名称为Beijing Academy of Science and Technology(英文缩写BJAST)。市科研院开办资金5000万元,出资人为北京市人民政府。住所为北京市海淀区西三环北路27号,登记机关为北京市事业单位登记管理局。院长为拟任法定代表人的人选,经事业单位登记管理机关依法核准后生效。

发布时间:2025年04月18日 16:29

图1.麋鹿角柄部位毛旋发育及角柄生长过程监测

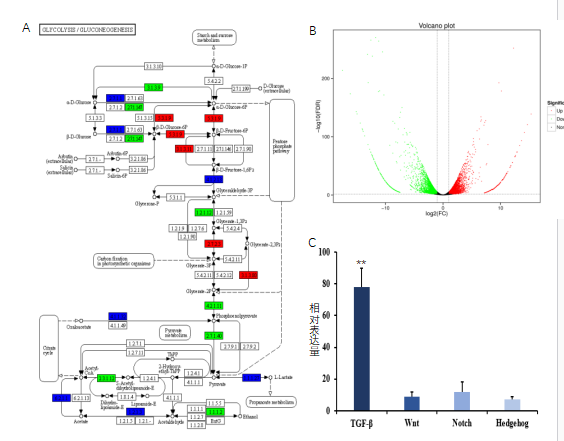

图2.麋茸再生过程中差异表达基因富集的代谢通路表达

图3.前期项目成果鹿茸角再生馆藏展示展览及科学普及

鹿与禄谐音,在中西方文化中均被赋予吉祥寓意,如驯鹿、麋鹿 (Elaphurus davidianus)、黇鹿、麝科动物,均受到中西方科研学界的高度重视。麋鹿是一种分布于北半球平原湿地的大型鹿科动物,集中在夏至后交配,属短日照动物;麋鹿与其他鹿类不同,冬至前后鹿角会自然脱落,角主干向前、分枝向后,以惊人的速度增殖,速度可达1~2 cm/d,累计长度可超过1 m,同时能保持组织结构有序而不发生癌变。

北京麋鹿生态实验中心孟庆辉团队自2016年起,针对国家一级保护动物麋鹿的冬季逆势再生机制,开展了为期十年的系统性研究。团队研究了鹿角发育规律与脱落机制,解析幼鹿角柄的发育规律及其分子调控机制,对比不同年龄组麋鹿在冬至生茸季节前后的鹿角脱落规律;开展多维度鹿角生长动态监测,从宏观(日增长长度/重量)、生理(血液激素表达)、组织学(切片分析)、分子生物学(再生因子及蛋白动态)多层面追踪新茸生长过程;对鹿角再生机制深度解析,通过鹿茸软骨细胞与角柄骨膜测序,筛选关键活性信号通路,并模拟冬季持续短光照变化对鹿茸软骨细胞再生及营养输送的调控作用。

团队研究成果一方面为麋鹿生茸期的精准饲养管理(如光照调控、营养补给、健康监测)提供了科学依据,助力濒危物种保护实践,另一方面,基于麋鹿茸的快速再生机制,深入生物医学领域开展了多项创新研究工作,团队通过模拟麋鹿茸线粒体高活性特征,建立新型颅骨修复模型,揭示了线粒体能量代谢驱动骨组织再生的关键机制,为颅颌面创伤修复提供新策略;发现鹿茸软骨细胞特有糖酵解-氧化磷酸化动态平衡模式,成功诱导受损细胞代谢路径重构,该技术已应用于退行性骨病治疗的体外实验;基于麋鹿生茸期鹿茸软骨血管内皮细胞快速增殖特性,研发出仿生软骨血管支架材料,可实现软骨损伤部位血管的三维定向再生,修复效率较传统材料提升40%以上;建立了包含转录组、蛋白质组、代谢组的综合分析平台,系统解析再生过程中TGF-β、Wnt/β-catenin和Hippo信号通路的协同调控网络。

近五年来,研究团队共发表学术论文逾15篇,获专利授权2项;并受到北京动物园圈养野生动物技术北京市重点实验室开放课题(ZDK202101)及北京市自然科学基金面上项目(5212003、5252004)的连续资助。团队成员陆续成为中国科学院老科学技术工作者协会科普讲师团/研学导师团成员,继续为麋鹿种群保护技术推广、野生动物保护与救护实践、鹿角再生机理科普做出努力。

(北京麋鹿生态实验中心 文/图)