北京市科学技术研究院(以下简称“市科研院”)是北京市人民政府直属的综合性科研机构,地处北京中关村科学城,位于中关村国家自主创新示范区的核心区。落实创新驱动发展战略,全面深度融入北京国际科技创新中心建设,服务新时代首都发展,肩负重大的职责使命。

第一章 总 则

第一条 为创新管理机制、健全现代院所制度、提升科技创新能力,根据《中华人民共和国科学技术进步法》《北京市促进科技成果转化条例》《北京市科学技术普及条例》等科技政策法规及深化改革有关要求,结合本院实际,制定本章程。

第二条 北京市科学技术研究院是北京市人民政府直属综合性科研机构,成立于1984年,简称市科研院,英文名称为Beijing Academy of Science and Technology(英文缩写BJAST)。市科研院开办资金5000万元,出资人为北京市人民政府。住所为北京市海淀区西三环北路27号,登记机关为北京市事业单位登记管理局。院长为拟任法定代表人的人选,经事业单位登记管理机关依法核准后生效。

《科技智囊》杂志秉持“智囊为魂,科技为体,业界为用,管者必读”的办刊方针,是北京市科学技术研究院主管、主办的新型高端智库期刊。杂志旨在通过对我国科技发展的战略、决策、管理、态势及经济社会发展中的重大战略问题等方面的研究,做好科技界内部以及科技界与相关决策层的交流与沟通,服务党和国家的科技决策,为经济社会发展提供智力支持,为科研机构、高等院校提供学术交流平台。

发布时间:2024年02月29日 16:44

图1:参观紫微殿

图2:参观古观象台台顶陈列的天文仪器

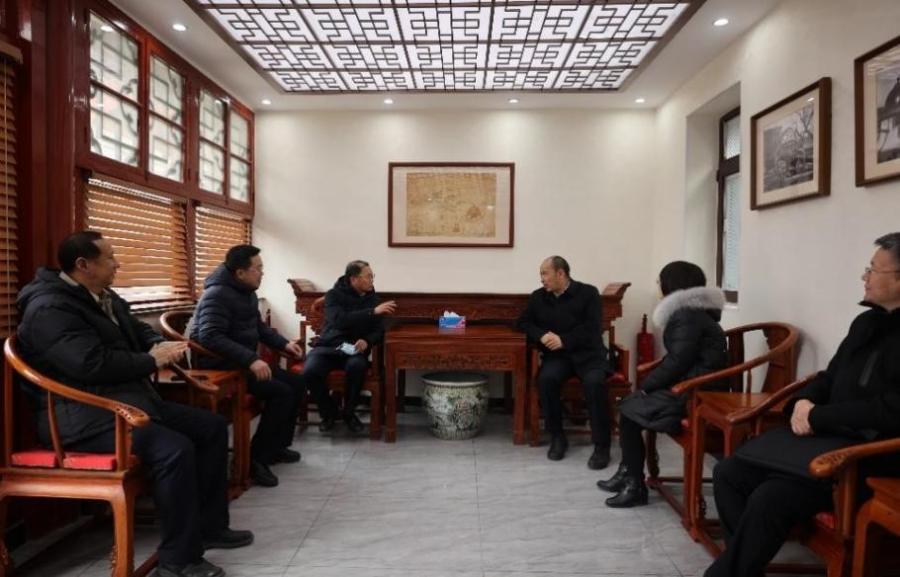

图3:双方座谈交流

图4:活动合影

2月26日下午,中国气象局副局长曹晓钟、办公室二级巡视员张柱、观测司司长方翔,北京市气象局党组书记、局长郝丽萍,党组成员、副局长牛国良、季崇萍等一行14人到北京古观象台进行调研交流。北京市科学技术研究院(以下简称“北科院”)党组副书记、院长伍建民,院领导刘子亮陪同调研并交流。

北京古观象台始建于我国古代明朝正统七年(公元1442年),距今已有582年历史,是明清两代的皇家天文台,也是世界上现存最古老的国家天文台之一,以建筑完整、天文仪器配套齐全、历史悠久而闻名于世。

曹晓钟等调研人员在工作人员的引导下,首先来到紫微殿及东西展厅参观,了解中国古代天文学发展历程及古观象台发展史,感受古人“天人合一”的思想境界。

随后,调研人员来到气象观测站查看站点设备运行情况,追溯我国气象观测发展史。在中国几千年的农耕文明中,“观天候气”历来起着重要作用,北京古观象台不仅承担了“观天授时”的职能,也保存了大量气象观测记录。1911年辛亥革命后,民国政府于1912年11月在北京建立中国自己的气象台——中央观象台。中央观象台下设有天文、气象、历法、磁力地震4个科,中国也开始有了自己的气象科技仪器观测资料。北京古观象台是我国近现代气象学发展的源起之地。调研人员感叹说,这是气象人的一次“寻根之旅”。

此后,调研人员来到古观象台南院,了解院落现状并提出发展的建议。最后,大家登上古观象台台顶,纵览古台全貌,参观清朝时期建造的赤道经纬仪、黄道经纬仪、地平经仪、地平经纬仪、象限仪、纪限仪、天体仪、玑衡抚辰仪等8台天文仪器。

在随后进行的座谈交流中,曹晓钟表示,古观象台拥有浓厚的历史文化底蕴,希望双方在气象观测历史溯源、天文气象知识科普等方面开展合作交流,传承和弘扬中华优秀传统文化。郝丽萍表示,天文、气象历来颇有渊源,希望下一步双方在气象科普宣传方面加强合作,为提升全民科学素质贡献力量。

伍建民指出,北京古观象台是重要的历史文化遗产,要抓住弘扬中华优秀传统文化的有利时机,统筹利用好现有空间、资源,做好北京古观象台一体化规划,系统编制展陈大纲,在保护古建筑原貌基础上,采用新的展示手段和技术对展陈空间进行更新改造升级,提升现有展览和活动质量,研究推进南院、台芯发展利用,更好展现我国天文观测、气象观测的辉煌成就,满足公众日益增长的科技文化需求。

刘子亮表示,我院高度重视北京古观象台的发展更新,要做好北院展陈内容、南院展示空间联动规划。未来,还要深挖古台、天象、气象之间的联系,以及背后所蕴含的科学文化内涵,利用好、保护好、传承好古人留下的宝贵资源。同时要着手推进北京古观象台申报北京市科普基地等工作。

北京天文馆党委书记臧振远、副馆长常莉、原馆长朱进,院科学传播中心副主任付晓铮以及相关人员参加调研。 (北京天文馆 科学传播中心 文/摄)