北京市科学技术研究院(以下简称“市科研院”)是北京市人民政府直属的综合性科研机构,地处北京中关村科学城,位于中关村国家自主创新示范区的核心区。落实创新驱动发展战略,全面深度融入北京国际科技创新中心建设,服务新时代首都发展,肩负重大的职责使命。

第一章 总 则

第一条 为创新管理机制、健全现代院所制度、提升科技创新能力,根据《中华人民共和国科学技术进步法》《北京市促进科技成果转化条例》《北京市科学技术普及条例》等科技政策法规及深化改革有关要求,结合本院实际,制定本章程。

第二条 北京市科学技术研究院是北京市人民政府直属综合性科研机构,成立于1984年,简称市科研院,英文名称为Beijing Academy of Science and Technology(英文缩写BJAST)。市科研院开办资金5000万元,出资人为北京市人民政府。住所为北京市海淀区西三环北路27号,登记机关为北京市事业单位登记管理局。院长为拟任法定代表人的人选,经事业单位登记管理机关依法核准后生效。

《科技智囊》杂志秉持“智囊为魂,科技为体,业界为用,管者必读”的办刊方针,是北京市科学技术研究院主管、主办的新型高端智库期刊。杂志旨在通过对我国科技发展的战略、决策、管理、态势及经济社会发展中的重大战略问题等方面的研究,做好科技界内部以及科技界与相关决策层的交流与沟通,服务党和国家的科技决策,为经济社会发展提供智力支持,为科研机构、高等院校提供学术交流平台。

发布时间:2024年03月15日 16:34

“大火星”志愿服务队合影

天文专家讲座

赴中国农业博物馆参观交流

应急救护培训

小小讲解员优秀代表

受表彰十佳志愿者

科普志愿讲解

舞台剧《千里共婵娟》

舞台剧《逐日历险记》

沉浸式体验活动《寻龙少年》

志愿者说宣传海报

科普进校园

“奔跑的青春”科学快闪

“魅力北京志愿文博”讲述分享

“千里共婵娟”文化科普专场

光明网宣传报道

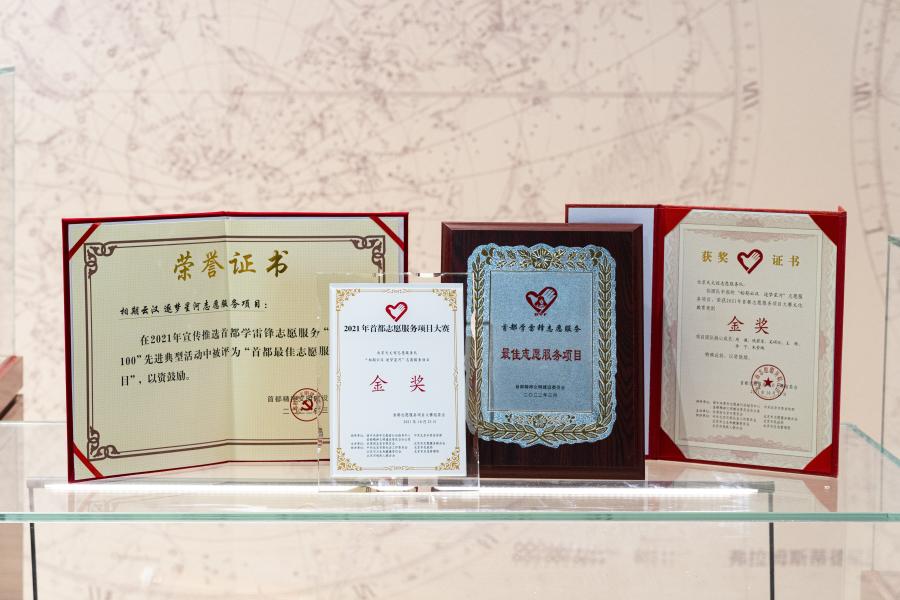

“首届全国博物馆志愿服务典型案例推介”证书

首都志愿服务项目大赛金奖

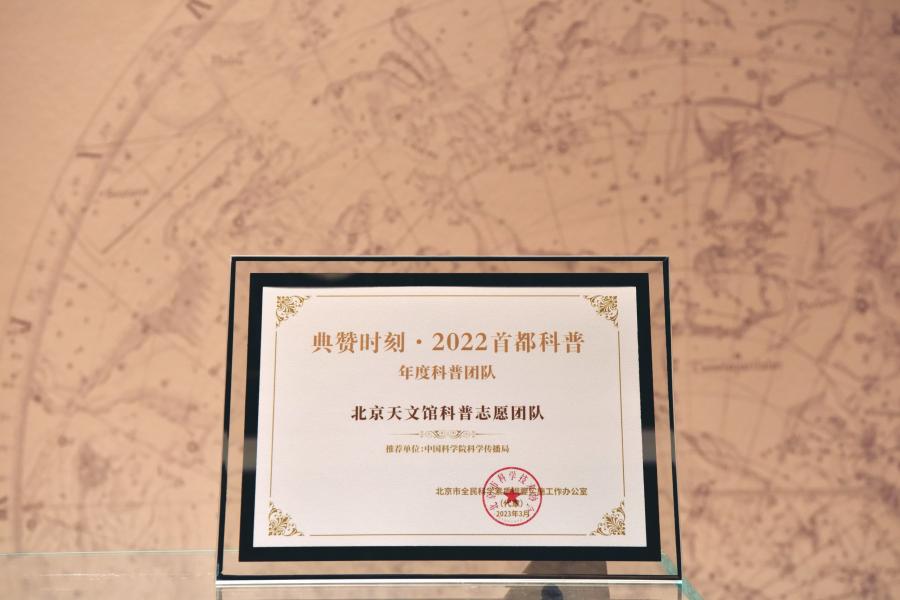

“典赞时刻•2022首都科普”年度十大科普团队

北京天文馆志愿服务工作开始于2007年。2021年,天文馆“大火星”志愿服务队正式成立命名。团队依托场馆科普资源,累计发放4100份调查问卷,通过实地调研发掘公众需求,针对公众天文基础薄弱、求知愿望强烈、希望获得多样化科普体验等现实情况,探索有效做法和经验模式,打造科普讲解、舞台剧、沉浸式体验活动、科普微视频、科普进校园等多个志愿服务品牌,累计招募志愿者4183人,志愿服务超6.5万小时,向线下游客和线上访客普及科学知识、传播科学思想,倡导科学方法,弘扬科学精神,科普惠及630万人次,实现志愿服务的可持续发展,助力国家科技强国目标。

团队每年通过多渠道发布社会志愿者招募信息,并与馆校合作基地积极对接组织学生报名遴选材料;通过线上线下组织天文、服务、礼仪专业培训,并进行严格的岗前考核;通过考核的志愿者在签订志愿服务协议、登记注册后正式上岗;服务过程中设专门管理团队,按项目标准化流程实行全过程质量管理;严格执行《北京天文馆志愿者管理规范》、物资管理和财务报销制度,并为志愿者提供专家讲座、天文观测、应急救护、参观交流、观赏影片等激励保障措施。

团队构建知识传授、能力培养、价值塑造三位一体的人才培养目标,近年来与30所院校共建馆校合作基地,累计培养3393名学生志愿者和83名小小讲解员,发挥志愿服务在教育方面引领作用。

每年结合党史学习教育组织不同主题的团建活动,年底召开总结表彰大会,表彰优秀个人和共建基地组织,交流心得分享经验,帮助志愿者成长进步。

志愿服务全年不间断、常态化开展。线下志愿讲解品牌“星语心愿”每年完成4000场科普讲解,志愿讲解员在展厅内穿行,带领游客探索日月星辰的变化。

科普剧志愿团队寓教于乐,先后推出《千里共婵娟》《逐日历险记》两部舞台剧,公演20余场,用幕后的全情投入换来台前的华丽绽放和掌声欢呼。

沉浸式体验活动《登陆月球》《夸父逐日》《寻龙少年》先后开展,倡导“重参与、重过程、重体验”的理念,青少年在非玩家角色NPC的指引下深度观展、边玩边学。

线上科普微视频《志愿者说》录制30期,使线下线上服务有机结合互相补充,满足观众在线学习需求,共同丰富人民群众精神文化生活。

科普进校园走进10所大中小学校,助力教育“双减”,加强馆校合作,促进科技场馆资源融入教育体系,实现博物馆与学校资源共享、平台共建、特色共创。

此外,在重点节假日期间,团队还先后组织“奔跑的青春”科学快闪、“魅力北京 志愿文博”讲述分享、“千里共婵娟”文化科普专场等大型活动,线上线下参与人次超过53万;并受邀参加全国科技周开幕式北京主会场、首届北京博物馆月闭幕式演出等重要活动。

团队在中央电视广播总台、光明网、新华社、前线杂志社、北京广播电视台、北京新闻广播、北京日报、北京晚报、科技日报、科普时报、北京市科协、文明北京、志愿北京、学习强国等主流媒体平台各种宣传报道超60次,并在阿里巴巴公益平台将服务案例录制成课程进行分享。

团队近年来先后入选国家文物局、中央文明办“首届全国博物馆志愿服务典型案例推介”,中宣部、团中央“中华文物保护传承”志愿服务项目,北京市科协“典赞时刻•2022首都科普”年度十大科普团队,2023年度北京市最佳科技科普志愿服务组织,首都学雷锋“五个100”最佳志愿服务组织先进典型、最佳项目,中国青年志愿服务项目大赛铜奖,首都志愿服务项目大赛金奖,北京优秀科技科普志愿服务活动,“科技馆之城”科普志愿服务项目资助,北京市新时代首都志愿服务“志愿+”典型案例,北京市中学生志愿服务示范项目,首都学雷锋志愿服务示范站,北京十佳博物馆志愿服务队,中国天文学会科普创意短视频大赛第三名,北京市科普微视频大赛三等奖等各项荣誉。作为具有较大影响力的青年团体组织,天文馆“大火星”志愿服务队成为北京市直机关青年联合会第一届委员会3家发起团体中唯一的志愿服务组织。经团队推荐,30余人获评首都最美志愿者、最美志愿家庭、市五星级志愿者、北京科学传播金牌科普讲解志愿者、北京地区博物馆志愿者百星等各项荣誉。

自转璀璨,公转燎原。在新时代志愿服务、文明实践和科普传播工作中,天文馆“大火星”志愿服务队已发展成为一张具有天文特色的金名片,并在“志愿服务+科学传播”相结合的创新实践路径上,取得显著成效。

2024年天文馆志愿者招募工作正在火热进行中,在北京市科学技术研究院党组、天文馆党委的正确领导下,天文馆“大火星”志愿服务队将继续秉承“散是满天星 聚是一团火”的团队口号,做好推动高水平科技自立自强和促进公民科学素质高质量发展的重要载体,推进科普服务质量螺旋式迭代提升,在科学传播更加专业化、精细化的工作中“敢为、善为、有为”,矢志不渝推动工作取得新成效。 (周谦/文 北京天文馆/摄)