北京市科学技术研究院(以下简称“市科研院”)是北京市人民政府直属的综合性科研机构,地处北京中关村科学城,位于中关村国家自主创新示范区的核心区。落实创新驱动发展战略,全面深度融入北京国际科技创新中心建设,服务新时代首都发展,肩负重大的职责使命。

第一章 总 则

第一条 为创新管理机制、健全现代院所制度、提升科技创新能力,根据《中华人民共和国科学技术进步法》《北京市促进科技成果转化条例》《北京市科学技术普及条例》等科技政策法规及深化改革有关要求,结合本院实际,制定本章程。

第二条 北京市科学技术研究院是北京市人民政府直属综合性科研机构,成立于1984年,简称市科研院,英文名称为Beijing Academy of Science and Technology(英文缩写BJAST)。市科研院开办资金5000万元,出资人为北京市人民政府。住所为北京市海淀区西三环北路27号,登记机关为北京市事业单位登记管理局。院长为拟任法定代表人的人选,经事业单位登记管理机关依法核准后生效。

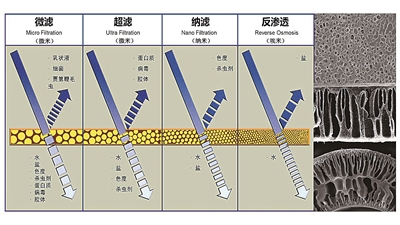

彩色图片为不同膜的分离性能。黑白图片为扫描电子显微镜下的微观形貌。任晓晶 制图

日前, 北京电视台播出2024北京优秀节水典型案例展播专题,其中《小水滴大功臣:“膜”法来袭》详细介绍了以膜技术为核心的污水资源化技术,不仅能灭菌,还能除盐,真正实现了水资源绿色可再生利用。那么,膜到底是什么,膜技术又有什么神奇“魔法”?

所谓膜,其实就是具有选择性分离功能的过滤材料。针对水中不同分子量的污染物,只要选择一个与它相应孔径尺度的膜,就可以实现有效截留,类似于我们日常生活中孔径大小不同的筛网和漏斗。但是与传统过滤方法不同之处在于,膜是一种能够在分子范围内进行分离的精细过滤介质,这主要归功于它的表面和内部分布着形态各异且大小不一的孔洞。这些孔洞的大小从微米到纳米甚至到埃米,可以针对不同分子量级别的污染物实现精准分离。具有不同孔径尺寸的分离膜又有各自的名称,如微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜。

膜法水处理技术完全是一个物理过程,可以达到精确去污,并且没有副产物,是真正意义上的绿色环保技术。如今, 从环保领域的废水处理、污水回收和海水淡化,到食品行业的果汁浓缩、乳品分离和酒精提取,再到医学领域的血液分离、药物传递和人工器官的制备,甚至生物工程领域中酵素、细胞、蛋白质的纯化和浓缩,膜的身影随处可见,膜法已与我们的生活密不可分。

在水世界中,膜技术的应用仍面临一定的挑战,如功能化抗污染膜材料的研发、经济高效性膜组件的设计、低碳节能型膜设备的开发等,而这也正是北科院资源环境研究所的科研人员们一直不断研发创新的方向。通过深耕膜材料自主研发并与膜应用技术有效耦合,水资源研发中心的科研人员可以根据不同用户的来水情况、出水要求及不同膜应用工艺的需求,提供系列化膜处理集成设备和完善的技术服务。

相信随着新型膜材料的研发和膜技术研究的不断深入,一个充满科技魅力的膜法水世界,正引领我们走向水资源利用的新篇章。

(作者系北京市科学技术研究院2023年科普讲解大赛二等奖获得者、北京市科学技术研究院资源环境研究所研究员 任晓晶)

来源:科普时报