北京市科学技术研究院(以下简称“市科研院”)是北京市人民政府直属的综合性科研机构,地处北京中关村科学城,位于中关村国家自主创新示范区的核心区。落实创新驱动发展战略,全面深度融入北京国际科技创新中心建设,服务新时代首都发展,肩负重大的职责使命。

第一章 总 则

第一条 为创新管理机制、健全现代院所制度、提升科技创新能力,根据《中华人民共和国科学技术进步法》《北京市促进科技成果转化条例》《北京市科学技术普及条例》等科技政策法规及深化改革有关要求,结合本院实际,制定本章程。

第二条 北京市科学技术研究院是北京市人民政府直属综合性科研机构,成立于1984年,简称市科研院,英文名称为Beijing Academy of Science and Technology(英文缩写BJAST)。市科研院开办资金5000万元,出资人为北京市人民政府。住所为北京市海淀区西三环北路27号,登记机关为北京市事业单位登记管理局。院长为拟任法定代表人的人选,经事业单位登记管理机关依法核准后生效。

《科技智囊》杂志秉持“智囊为魂,科技为体,业界为用,管者必读”的办刊方针,是北京市科学技术研究院主管、主办的新型高端智库期刊。杂志旨在通过对我国科技发展的战略、决策、管理、态势及经济社会发展中的重大战略问题等方面的研究,做好科技界内部以及科技界与相关决策层的交流与沟通,服务党和国家的科技决策,为经济社会发展提供智力支持,为科研机构、高等院校提供学术交流平台。

发布时间:2025年07月25日 15:06

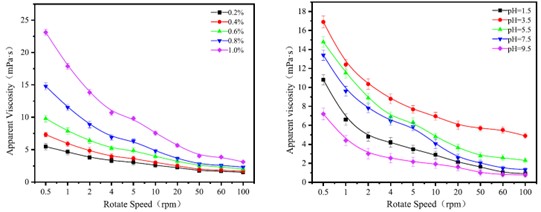

图1.不同浓度和pH值对EPS粘度的影响

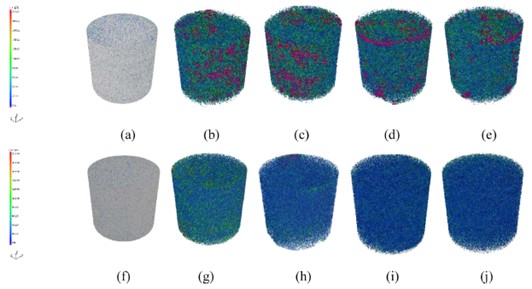

图2.不同反应时间下砂柱的孔隙率变化三维分布图

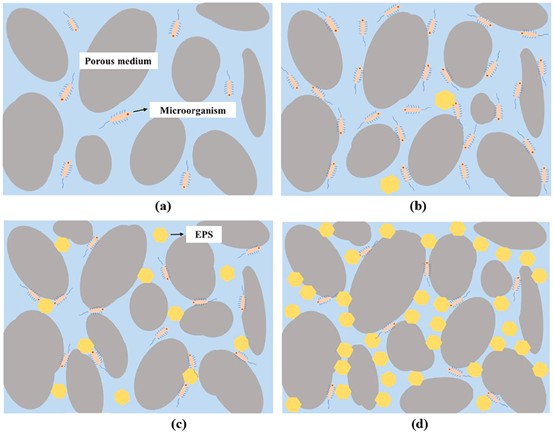

图3.EPS降低土壤孔隙率的机理示意图

图4.论文发表期刊、题目、作者等信息

土地耕作、植物根系的生长、土壤的冻融循环等作用都会导致土壤大孔隙的产生。虽然土壤大孔隙可以提高渗透能力和排水速度,有效减小水涝、地表径流、土壤侵蚀等风险,但是由大孔隙导致的优先流动也会使污染物迁移至土壤深层,影响地下水水质。此外,自然降雨等环境因素也会加速地表中多种污染物通过大孔隙向地下水的流动,从而造成严重的土壤地下水污染。目前,降低土壤孔隙度的技术主要有物理法、化学法和生物法。但物理法和化学法成本较高,会对土壤有一定的扰动,不利于绿色环保的发展理念。

生物法是一种新型环保可持续的方法,可以有效改善土壤性质,且成本较低,应用较为方便,其代谢产物微生物胞外多糖(EPS)具有良好的流变性能,且粘度较高,在降低土壤孔隙率方面具有较大的应用潜力。

鉴于此,北京市科学技术研究院资源环境研究所土壤环境研究中心科研团队采用一种可产生EPS的微生物,研究了不同条件下EPS粘度的变化;基于砂柱实验,采用X射线断层扫描(X-CT)分析不同时间下微生物砂柱内部孔隙率的变化;通过分析微生物在砂柱中的全生命周期变化和EPS的产生情况,揭示了微生物和EPS协同降低土壤孔隙率的机理。

研究发现,EPS溶液具有假塑性,且随着浓度的增加,剪切稀化的能力逐渐增大,并且酸性(pH=1.5-3.5)和碱性(pH=9.5)都会影响该EPS溶液的粘度(图1)。X-CT三维图结果表明(图2),随着时间的增加,砂柱的孔隙率逐渐降低,但加入微生物组,由于EPS的产生,240 h后砂柱孔隙率降低68.20%,远大于空白组的12.52%。微生物和EPS协同降解土壤孔隙率主要分为四个阶段(图3):第一阶段,微生物的生长繁殖,产生大量细菌;第二阶段,土壤颗粒表面微生物的积累与吸附;第三阶段,EPS的生成;第四阶段,EPS的迁移与积累,使得土壤颗粒紧密结合,降低其内部孔隙。

本工作以“Isolation, Identification, and Potential Biotechnological Application on Soil Porosity of the Microbial Exopolysaccharides (EPS) from Bacillus polymyxa”为题发表于Biomacromolecules期刊(中科院期刊分区一区Top期刊,影响因子5.5),如图4所示。资环所客座研究生费文博为本论文的第一作者,郑天文博士和李培中研究员为论文共同通讯作者。本研究工作得到了北科院创新工程项目(No. 11000024T000002830698)资助。下一阶段,该团队将继续开展该生物强化阻控材料在相关污染场地中污染物的阻控与降解应用研究。

(郑天文 文/图)