北京市科学技术研究院(以下简称“市科研院”)是北京市人民政府直属的综合性科研机构,地处北京中关村科学城,位于中关村国家自主创新示范区的核心区。落实创新驱动发展战略,全面深度融入北京国际科技创新中心建设,服务新时代首都发展,肩负重大的职责使命。

第一章 总 则

第一条 为创新管理机制、健全现代院所制度、提升科技创新能力,根据《中华人民共和国科学技术进步法》《北京市促进科技成果转化条例》《北京市科学技术普及条例》等科技政策法规及深化改革有关要求,结合本院实际,制定本章程。

第二条 北京市科学技术研究院是北京市人民政府直属综合性科研机构,成立于1984年,简称市科研院,英文名称为Beijing Academy of Science and Technology(英文缩写BJAST)。市科研院开办资金5000万元,出资人为北京市人民政府。住所为北京市海淀区西三环北路27号,登记机关为北京市事业单位登记管理局。院长为拟任法定代表人的人选,经事业单位登记管理机关依法核准后生效。

发布时间:2025年03月28日 16:20

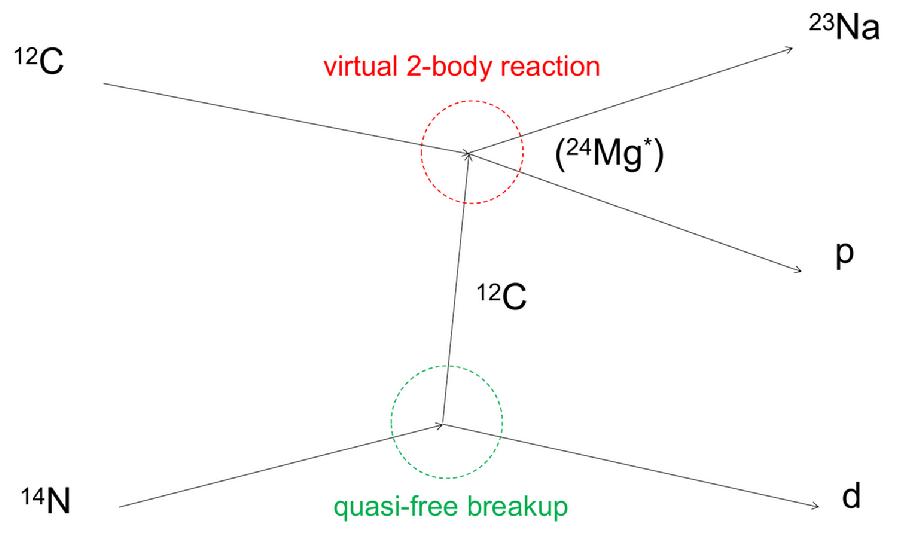

图1.利用特洛伊木马方法研究碳燃烧反应原理示意图

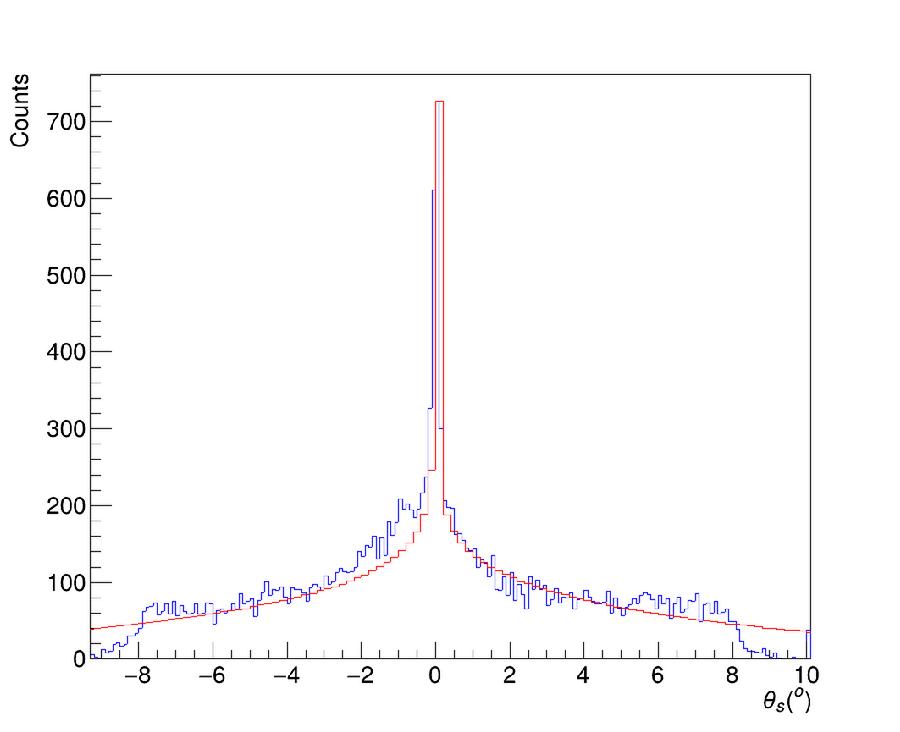

图2.首次在THM实验中测得旁观者粒子α在0度角附近的分布

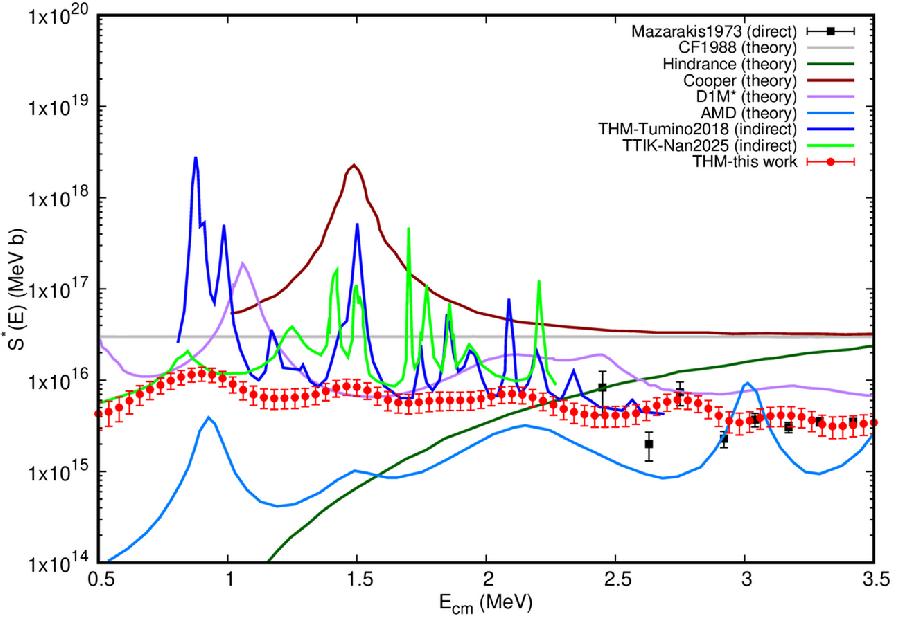

图3.实验提取两体反应¹²C(¹²C,p₀)²³Na的S*(E)因子与其他实验测量值及理论曲线的比较

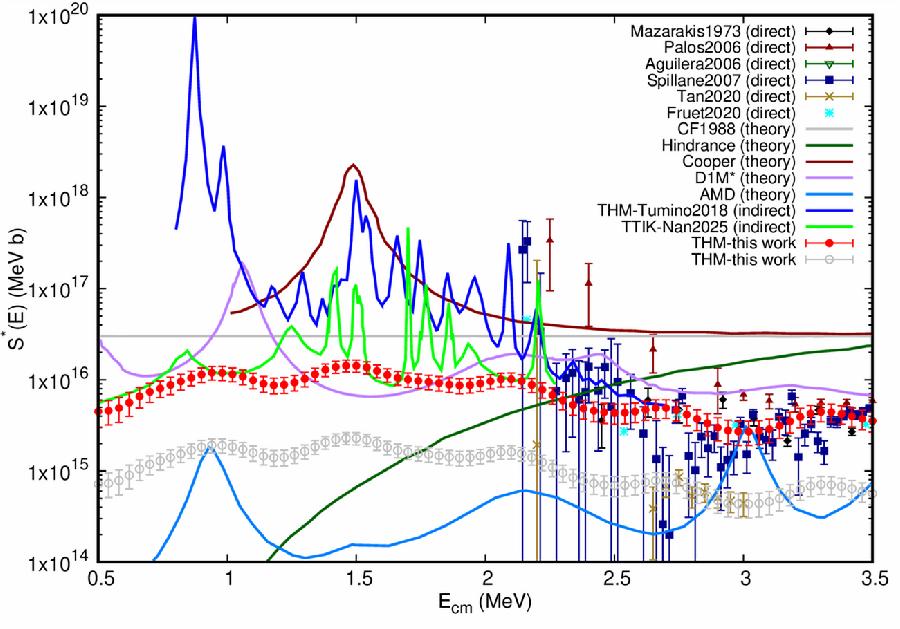

图4.实验提取两体反应¹²C(¹²C,p₁)23Na的S*(E)因子与其他实验测量值及理论曲线的比较 (红色实心点:与Spillane2007归一,灰色圆孔点:与Tan2020归一)

目前,我院辐射技术研究所李成波研究员主持的北京市自然科学基金面上项目“天体能区恒星演化关键核反应12C(12C,p)23Na实验研究”取得重要成果,并顺利通过结题验收。

天体核反应12C(12C,p)23Na是中等以上质量恒星演化碳燃烧阶段的关键过程,在Ia型超新星及X射线爆等爆炸性天体物理场景中也起着决定性作用。这些研究依赖于对该反应在天体能区EG=1.5±0.3MeV的S*(E)因子进行精确测量。然而,由于库仑位垒造成的困难,目前直接测量数据能量下限最低只能到2.1MeV,而天体能区仍是空白。由于低能共振的存在,和不同理论模型所预言的低能外推趋势差别巨大,让从高能向低能外推的工作难以处理。尽管A.Tumino以14N=(12C+d)为木马核,首次间接测量到1.5MeV附近能区,发现有强共振而引发轰动,但也引起一些质疑和争论,急需实验上做进一步检验。

本工作选用结合能相对较小的16O=(12C+α)作为木马核,理论上预期它更容易发生准自由反应。在中国原子能科学研究院HI-13串列加速器国家核物理实验室完成了对三体反应12C(16O,αp)23Na的运动学完全测量。实验中利用15微米的铜挡束保护薄膜,首次在THM实验研究中实现在束流0度角附近测量小角度前冲的旁观者粒子α,因为准自由机制下在0度角附近旁观者粒子分布最密集,这一尝试对于THM的应用具有重要意义。利用特洛伊木马方法,从实验测量的三体反应数据中提取了两体反应12C(12C,p)23Na在天体能区的S*(E)因子,并与直接测量数据进行归一,然后与已有测量数据及理论预测模型相比较。

应该指出的是,为了避免引入不恰当的受争议的共振能级参数,并显示探测系统能量分辨对低能区共振峰的实际影响和S*(E)总体趋势,本工作中没有使用Tumino2018及Nan2025工作中所用的多通道R-矩阵分析,虽然它可以通过引入不受实验能量分辨率影响的系统γ约化宽度进行拟合以获得一系列窄共振峰信息。

结果显示:S*(E)因子在天体能区尤其是1.5MeV附近确实存在共振结构,但实验测到的共振峰较宽,总体趋势较为平滑;S*(E)因子向低能端的走向方面,显示在0.8MeV附近的共振峰之后缓慢下降,与最近发表的厚靶逆运动学方法间接测量数据TTIK-Nan2025及AMD理论预测趋势较为一致。

(李成波 文/图)