北京市科学技术研究院(以下简称“市科研院”)是北京市人民政府直属的综合性科研机构,地处北京中关村科学城,位于中关村国家自主创新示范区的核心区。落实创新驱动发展战略,全面深度融入北京国际科技创新中心建设,服务新时代首都发展,肩负重大的职责使命。

第一章 总 则

第一条 为创新管理机制、健全现代院所制度、提升科技创新能力,根据《中华人民共和国科学技术进步法》《北京市促进科技成果转化条例》《北京市科学技术普及条例》等科技政策法规及深化改革有关要求,结合本院实际,制定本章程。

第二条 北京市科学技术研究院是北京市人民政府直属综合性科研机构,成立于1984年,简称市科研院,英文名称为Beijing Academy of Science and Technology(英文缩写BJAST)。市科研院开办资金5000万元,出资人为北京市人民政府。住所为北京市海淀区西三环北路27号,登记机关为北京市事业单位登记管理局。院长为拟任法定代表人的人选,经事业单位登记管理机关依法核准后生效。

《科技智囊》杂志秉持“智囊为魂,科技为体,业界为用,管者必读”的办刊方针,是北京市科学技术研究院主管、主办的新型高端智库期刊。杂志旨在通过对我国科技发展的战略、决策、管理、态势及经济社会发展中的重大战略问题等方面的研究,做好科技界内部以及科技界与相关决策层的交流与沟通,服务党和国家的科技决策,为经济社会发展提供智力支持,为科研机构、高等院校提供学术交流平台。

发布时间:2024年07月05日 15:42

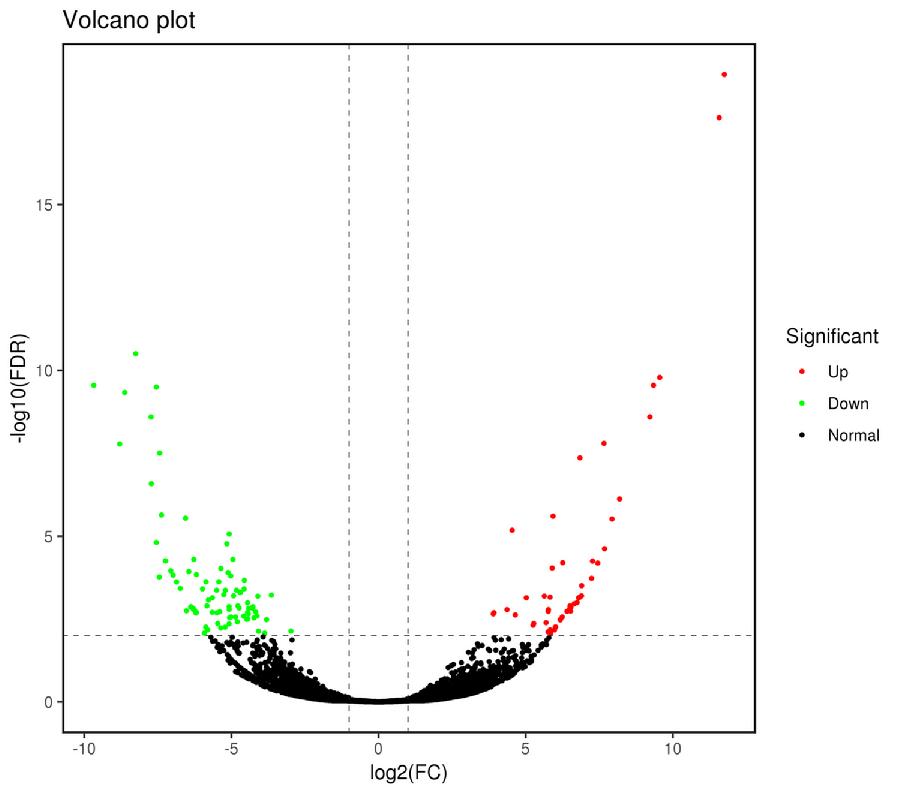

图1.梅花鹿和麋鹿肝脏差异基因表达火山图

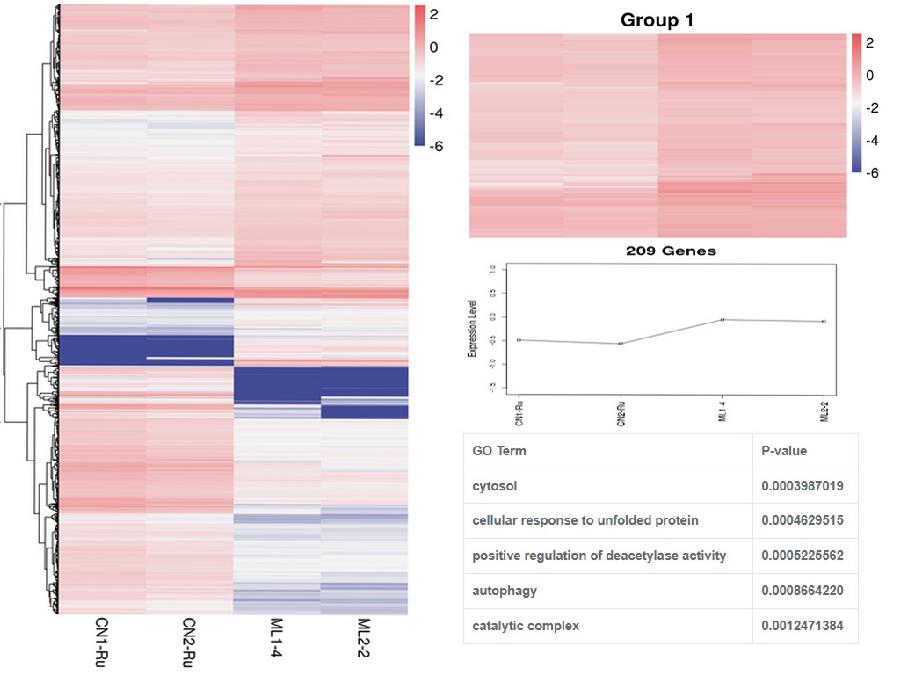

图2.麋鹿和梅花鹿瘤胃差异表达基因聚类

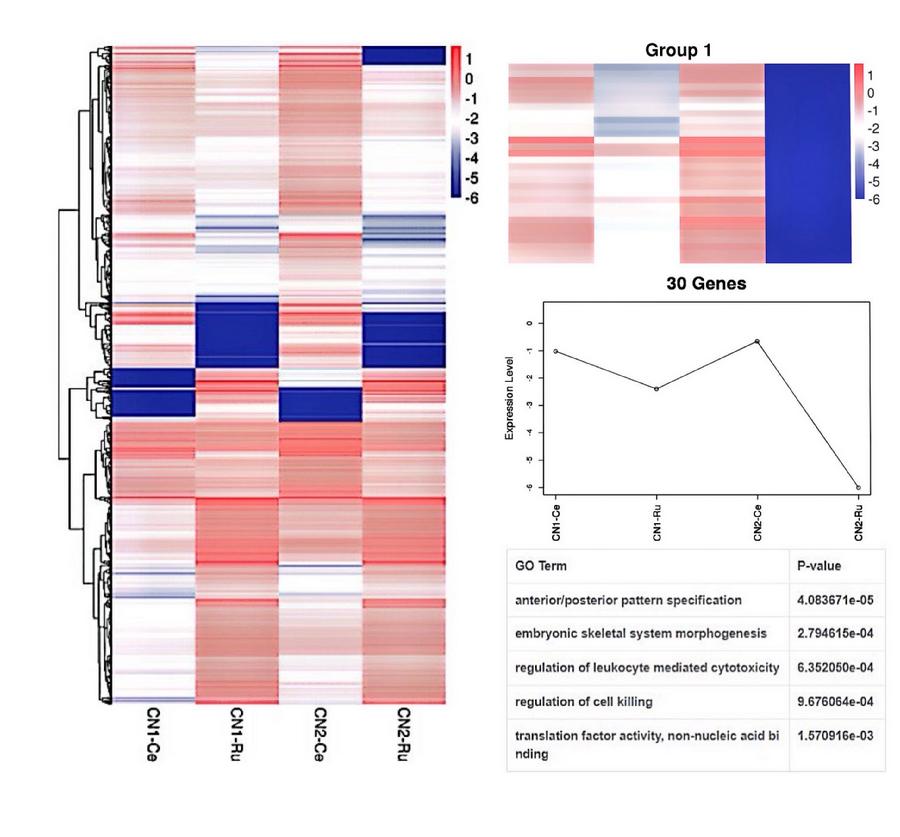

图3.梅花鹿瘤胃和空胃差异表达基因聚类

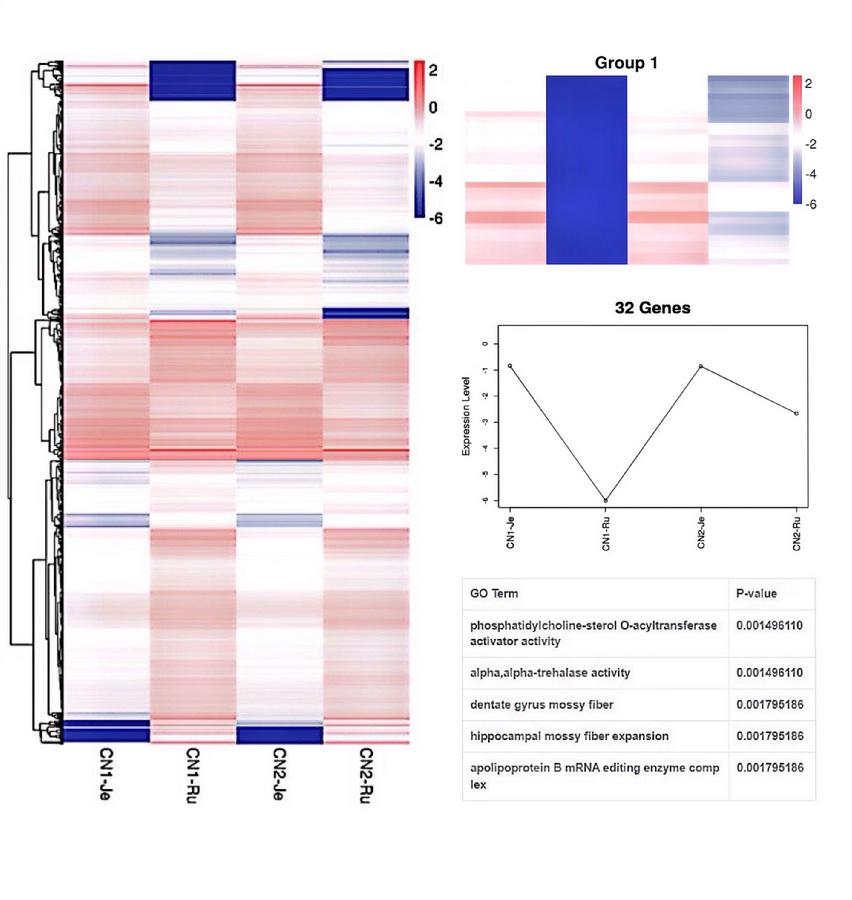

图4.梅花鹿瘤胃和空肠差异表达基因聚类

麋鹿(Elaphurus davidianus)是中国特有的珍稀物种、国家一级重点保护动物,被IUCN 物种红色名录评为野外绝灭(EW)。作为湿地生态系统健康与否的重要指示物种,麋鹿的进化潜力和遗传适应是研究的热点。由于麋鹿奠基者种群较小,历史上经历了严重的瓶颈效应,优良基因可能丧失较多,导致麋鹿感染疾病的概率越来越大,大规模疾病爆发事件被多次报道,给麋鹿种群的健康繁衍带来很大的威胁,开展麋鹿等鹿类动物各器官转录组水平的研究,从微观途径深入挖掘麋鹿等珍稀濒危动物生长发育的遗传调控机制,将极大促进麋鹿保护遗传学的研究深度,有利于揭示物种濒危机制,为推动有效保存遗传种质资源提供科学依据。

北京麋鹿生态实验中心张树苗博士团队首次利用转录组测序技术(RNA-seq),对麋鹿的多类器官组织(脾、盲肠、瘤胃、鹿茸、胰腺、肌肉、肺、结肠、肾、血液、肝脏、空肠、回肠、十二指肠、胎衣、子宫、皱胃、睾丸)、梅花鹿(Cervus nippon)的器官组织(结肠、肝脏、瘤胃、空肠、盲肠、回肠),以及马鹿(Cervus elaphus)的血液样品,进行了转录组测序。通过4只麋鹿个体的38份器官组织样品、2只梅花鹿的12份器官组织样品和1只马鹿的1份血液样品,共获得转录组数据432G。团队经过转录组测序和基因功能注释比对,新发现基因6284个,同时将转录组数据与8个数据库比对和注释,最终获得相应数据库注释信息的基因数目15417个,分别为COG:380个;GO:2073个; Swiss-port:1042个;KEGG:3349个;KOG:1329个;Pfam:1389个;EggNOG:2914个;TrEMBL:2941个。

此外,团队通过对麋鹿、梅花鹿、马鹿不同器官组织的差异表达基因研究,发现梅花鹿空肠和瘤胃差异表达基因数最大,为2878个;其次是梅花鹿瘤胃和肝脏;最小的为梅花鹿盲肠和结肠,仅有89个差异表达基因,且三种鹿在相同器官组织的基因表达存在差异(图1、图2),同一种鹿的不同器官组织间差异表达基因差别较大(图3、图4),这反映了器官发育相关的关键基因和信号通路决定了其功能特异性。此研究结果为揭示麋鹿及其近缘物种梅花鹿和马鹿不同器官内基因的表达模式和差异表达水平,阐述差异表达基因所主导的免疫适应性具有重要意义。

目前,该成果的研发团队已获得实用新型专利1项,申请发明专利1项,研究成果在《野生动物学报》发表。下一阶段,该团队将利用多组学的手段,探究麋鹿的生长发育、生理病理功能及适应环境的遗传机制,以促进我国麋鹿保护事业的健康发展。该研究工作得到了北科院创新培育项目的支持。

(张树苗/文 李夷平/图)