北京市科学技术研究院(以下简称“市科研院”)是北京市人民政府直属的综合性科研机构,地处北京中关村科学城,位于中关村国家自主创新示范区的核心区。落实创新驱动发展战略,全面深度融入北京国际科技创新中心建设,服务新时代首都发展,肩负重大的职责使命。

第一章 总 则

第一条 为创新管理机制、健全现代院所制度、提升科技创新能力,根据《中华人民共和国科学技术进步法》《北京市促进科技成果转化条例》《北京市科学技术普及条例》等科技政策法规及深化改革有关要求,结合本院实际,制定本章程。

第二条 北京市科学技术研究院是北京市人民政府直属综合性科研机构,成立于1984年,简称市科研院,英文名称为Beijing Academy of Science and Technology(英文缩写BJAST)。市科研院开办资金5000万元,出资人为北京市人民政府。住所为北京市海淀区西三环北路27号,登记机关为北京市事业单位登记管理局。院长为拟任法定代表人的人选,经事业单位登记管理机关依法核准后生效。

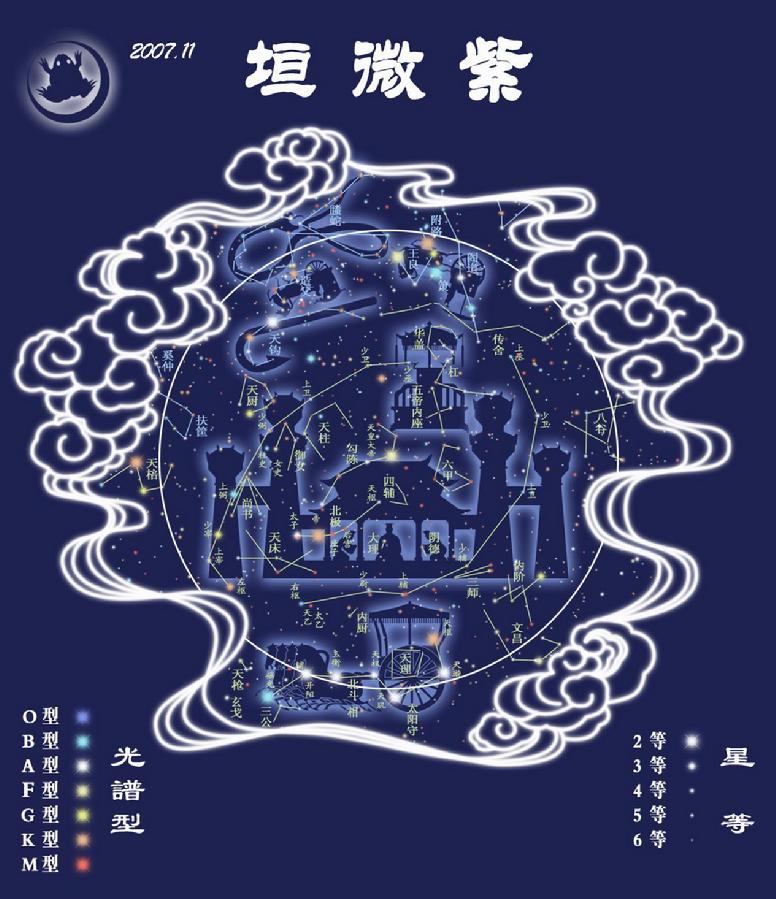

紫微垣(图源:徐刚)

北斗七星

冬季夜空中的天狼星(图源:Stellarium)

“我欲挽住北斗杓,常指苍龙无动摇。”一曲《将进酒》且邀诸位梦回南宋,共赏一卷史书半阙清词,看尽斗转星移山河依旧。天文馆“大火星”志愿服务队在此为各位大朋友、小朋友献上暑期科普礼物!作为沉浸式剧情体验活动的延伸,本期科普视频《志愿环游记:两宋时期的诗意星空》,我们想与你分享诗词中的灿烂星空~

在中华民族五千多年的历史兴衰更替中,两宋文明有着其独特的韵味。作为中国古代科技文化发展的高峰时期,出于发展农业生产以及政治上的需要,人们秉持追求真理、勇于探索、不断创新的科学态度,在天文观测、仪器制造等方面取得了长足的进步,也涌现出苏颂、韩公廉、黄裳、沈括等众多天文学家。基于此,人们把对天空的仰望和幻想都以文字的形式记录下来,也由此留下了众多文采斐然的佳句。有望月思乡的情怀,有参商不见的感慨,更有宇宙真理的追问。今天,我们将一同回眸,品味两宋时期的诗意星空。

夜观星象

“学得天文夜睡迟,云笼月照恨星稀。而今病眼都无力,犹向檐边认紫微。”这是南宋诗人方翥笔下钻研天文时的情态,为了辨认星象,他迟迟不睡,只怕有云有月的夜晚会妨碍观测,甚至生病也不休息,仍倚在窗边屋檐下辨认紫微(即“紫微垣”),足可见诗人痴迷天文的程度。

把酒问月

“可怜今夕月,向何处,去悠悠?是别有人间,那边才见,光影东头?”辛弃疾借中秋之夜月亮东升西落来提问,大胆想象大地不是平的而是球形或弯曲的,由此感悟月球绕地球公转的科学真理,也折射出当时人们心目中的宇宙观。

斗转星移

我们常说的斗转星移,指的其实就是北斗七星的周日视运动。因为北斗七星离北天极很近,人们通过长时间的观测发现它并不是东升西落,而是绕着北天极转圈,一昼夜恰好转一圈,这也就是南宋诗人戴复古在《海月星之观》中所写的“巍然华屋似凌歊,下际沧溟上九霄。万顷波涛浴蟾兔,一天星斗转魁杓”。

灾星天狼

“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”这是苏轼在任密州(今山东诸城)知州时所作的一首词,以围猎抒发自己的人生感悟,以及抗敌报国的远大抱负。天狼星是全天最亮的恒星,也是冬季星空的代表。古人发现当北方民族进犯中原时,往往是天狼星最亮的时节,可能由于冬季北方物资匮乏导致,故将其看成是主侵略之兆的恶星。它的位置在井宿南部,井为秦的分野,故天狼星代表西北方的胡、夷等部族。苏轼以“弧矢”星官为基点,以在天空上的视角望向西北方向,借以天狼星的方位来比拟西夏入侵者的方向。

两宋时期科技与文化相互交融发展,今天所提到的与天文有关的诗词也只是凤毛麟角,其中所蕴含的天文知识和科学原理,待你我细细品味。诗意星空,无疑是中华民族珍贵的文化遗产,更是中华文明传承之路上一盏不灭的明灯。

(钱碧莹)